400-123-4567

南开大学讲座教授

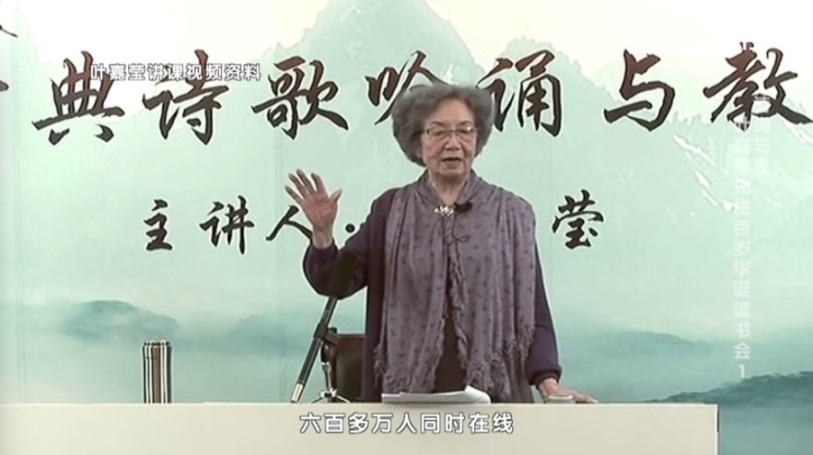

叶嘉英

于 2024 年 11 月 24 日去世

100岁去世

叶嘉莹曾说过

我的命运是不幸的,但从诗中

我能找到安慰和力量

有了诗,就有了一切

诗歌与生活的关系

她练习的时候特别容光焕发

无论是读诗、写诗、评诗、讲诗

一颗由诗构成的心在里面跳动

感动了无数人

小时候背诵诗歌和歌词

读诗是生命的本能

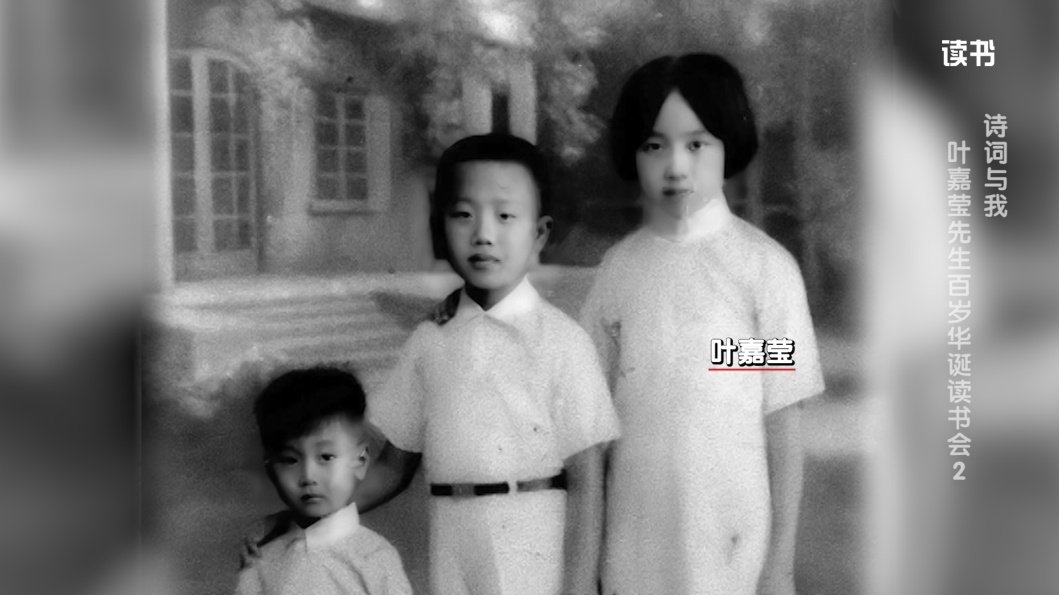

叶嘉莹(中)

1924年农历六月初一,叶嘉莹出生于北平一个古老的家庭。她的父母有良好的旧学校基础。受家学熏陶,她从小就能背诵不少唐诗宋词,对诗词阅读有着很高的兴趣和天赋。后来,叶嘉莹多次感叹,小时候背的《论语》、《唐诗三百首》等诗词让她受益终生。

童年时期的叶嘉莹(右)

她说,中国传统的教学方法非常合理。孩子们读诗的时候,其实不需要说太多。应该利用他们记忆力强的优势,让他们多背、多背。就算看不懂,他只要先背下来就可以了。将来当他的理解力提高时,这些早期记忆的内容就会被调动起来,就像一座智慧银行,为孩子的一生提供源源不断的资源。

叶嘉莹举办《儿童古诗》

用生命写诗

从“小我”到“大我”的转变

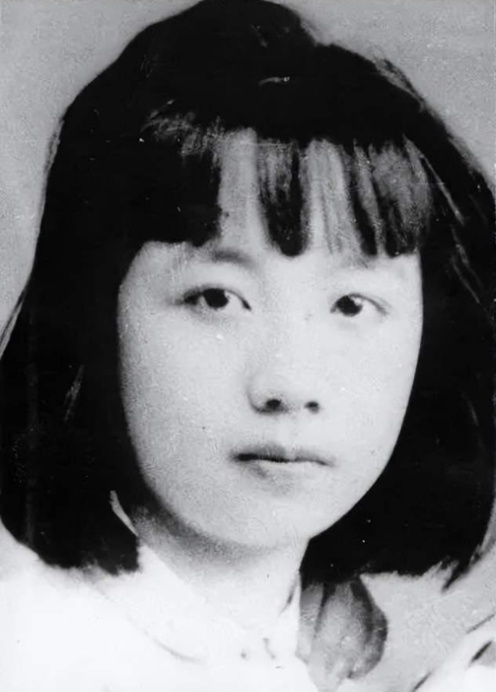

叶嘉莹初中毕业照

叶嘉莹出生于农历六月初一。家里的长辈说,这一天是莲的生日,所以她的小名就叫何。她对莲有着特别亲近的感情。于是,她在16岁的时候,写下了《莲花颂》诗:“植物根如花,泥不染。如来本是幻相,何以救度凡人?”人们。”

1941年,叶嘉莹高中毕业前在北京

庭院里的花花草草,眼前的树木,屋檐上的新月,夜晚的蝉鸣等等,任何场景任何事物,她都能感受和反应,并随性地背诵出适合自己的优美句子。场景。上大学后,叶嘉莹向老师顾遂先生展示了自己以前的诗词和音乐练习。顾遂先生评论道:“写诗是诗,写词是词,作曲是音乐。年轻人如果有这样的才华,就应该好好保护自己。” ”

叶嘉莹母亲去世后

母亲因病去世,叶嘉莹遭受了人生的第一次打击。年仅17岁的她,将悲痛写成八首《哭母诗》:“明知离别天长地久,却后悔当初没有和母亲同行。”

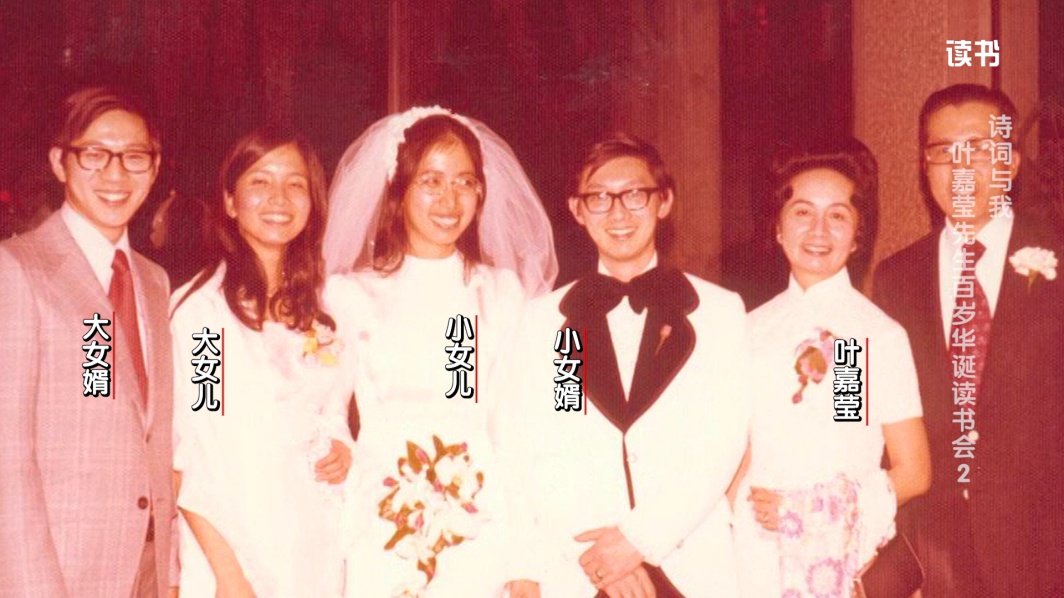

1948年结婚照

1948年结婚后,叶嘉莹随丈夫移居台湾。不久后,因为丈夫失业,她靠着努力教书,担起了养家糊口的重担。叶嘉莹说,这次打击几乎影响了她的生活。她写下《转蓬》诗,记录了当时的生活和心境:“留我抚怀里的姑娘,深夜忍住泪水。”

52岁时,大女儿和女婿遭遇车祸身亡,叶嘉莹遭受了人生第三重打击。她一口气写下了十首《哭女诗》:“老天爷到了晚年,依然惩罚我,不让我笑,却依然悲伤。”就这样,她的伤痛痊愈了。在极度痛苦中,她彻底醒悟了:她不再只考虑自己的得失,而是把目光投向了更广阔、更永恒的向往和追求。

叶嘉莹和家人参加二女儿的婚礼

叶嘉莹用自己的生命写自己的诗,用自己的生命践行自己的诗。她的诗写的是锐利、苦难和直面人生的勇气:“入世便愁如海,以隐之名逃不脱禅”。

叶嘉莹现就读于南开大学

与生活融为一体

将中国诗歌之美传播到海外

不写诗的时候,以及评诗、谈诗的时候,叶嘉莹也注入了浓浓的人生情感。不少听过她课的人都表示,叶嘉莹在讲授诗歌时,常常将自己的人生经历融入其中,创造出一种灵感的力量,让观众体会到灵感带来的愉悦感。这一特点深受他的老师顾遂先生的影响。

叶嘉莹和她的老师顾穗老师以及她的同学们

叶嘉莹说,顾遂老师是一位非常好的老师。没有人像我的老师顾遂先生那样教诗。我的老师教的不仅仅是知识,更重要的是关于诗歌的生活和生活。灵魂,本质。

1945年大学毕业获学士学位

后来,叶嘉莹又去美国、加拿大任教。面对完全不同的文学传统,她采取“前进”的方法来解读、分析和欣赏中国诗歌,在海外学生中产生了广泛影响。她说,诗歌中的灵感不仅仅是知识,更是一种生命,一种能够提升灵魂和品质的能量。

1993年,叶嘉莹在哈佛大学讲学

叶嘉莹说,我非常喜欢中国诗歌。当我谈论中国诗歌时,我真的倾注了我所有的情感。即使我英语说得不是很流利,或者语法不是很完整,我也可以向他们讲述杜甫、李白的感受,获得情感上的共鸣。

20世纪70年代,叶嘉莹在哈佛燕京实验室工作

叶嘉莹在海外任教时,阅读了大量西方文学理论,这些理论成为她分析中国诗歌的有力工具。她不仅将中国诗歌之美传播到海外,还吸收并运用西方文艺理论解读中国诗歌,将新发现的中国诗人的生命和灵魂以及诗歌之美传递给世界。

叶嘉英

叶嘉莹不负老师顾遂先生的期望,将一生奉献给了中国古典文学的研究。她在国内外讲台上讲授中国古典诗词。她不仅继承了老师的精神和思想,而且“发挥了独特的思想,建立了自己的成就”。 。

回国传承中国诗歌

1979年春,叶嘉莹自费回国,在全国各大学教授诗歌。

叶嘉英

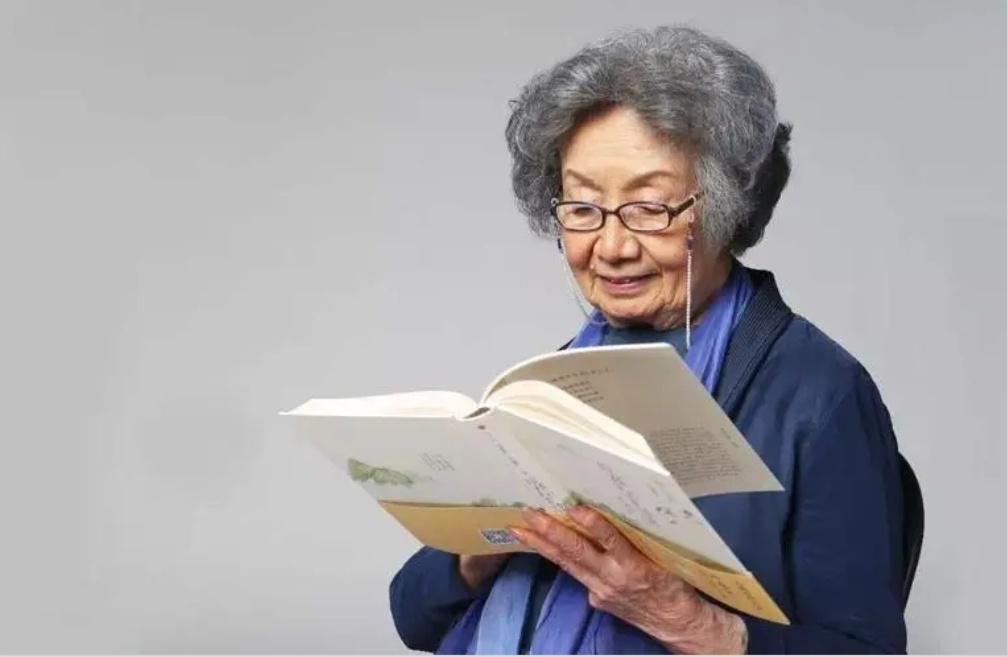

在2023年南开大学举办的“国际中国诗词学术研讨会”上,99岁的叶嘉莹说:“我一生都把教学当成我的工作和事业,所以在我心里,我只想教书古人的诗词里,把他们美好的理想和感情,传承给了下面的年轻人。”

叶嘉莹正在授课

2018年,叶嘉莹荣获“2018年度最美教师”称号。从读诗到写诗,从品诗到讲诗,她说诗歌让我们的灵魂永存。诗歌教育是一种与生命相关的自我救赎。她一生都在漂泊,但唯一的根却深深植根于古典文学这片美丽的土地。 20世纪60年代,她开始在北美用英语教授古典诗歌,将古典文学之美传播到世界各地。她走遍全国,到处讲学,从七八岁的孩童,到十七十八岁的青年学生,到七十八十岁的学者,无不受益于她深厚的教育。

诗的女儿

叶嘉莹一生致力于中国古典诗歌研究。她着有中英文著作数十部,在中国古典文学界和诗歌爱好者中产生了深远的影响。

她认为,中国古典诗词在中国传统文化中具有非常独特和崇高的地位,凝聚了中华文化的精髓,展示了中华民族几千年的精神面貌。

正是因为对古典诗词价值的理解,叶嘉莹一直致力于传承中国古典诗词文化。她曾捐出一半退休金,约10万美元,设立“拓安奖学金”和“永彦学术基金”,为未来的学生提供奖学金。

随后,叶嘉莹将北京、天津的特许权使用费和出售房产收入1857万元捐赠给南开大学,设立嘉陵基金,推动诗歌教育。 2019年,她再次向嘉陵基金捐赠1711万元。

有人问叶嘉莹为何如此大方?她平静地回应:“我从来不计较得失,我心里有理想,有毅力,就这样,我过着平静幸福的生活。”

2019年9月,叶嘉莹荣获南开大学教育教学终身成就奖。 2021年2月,她被评为“2020感动中国年度人物”。

“千年传灯,日月化诗。”叶嘉莹从未停止过对古典诗歌的研究。

接受采访时,叶嘉莹真诚地说:“如果要概括我最希望向西方世界传播的中国诗歌之美,那就是诗歌中的中国精神。字里行间流淌的中国精神情感,将和性格是我最希望传达给西方读者的。”

叶嘉莹说

我一生只做了一件事

那就是教学

如果有来世,我会教古典诗词

叶嘉莹女士

祝你旅途愉快

综合央视科教、中国新闻联播、中国妇女报